- 1. EMCとは何か

- 2. EMC規制の始まり

- 2.1. 始まり

- 2.2. 相互干渉

- 2.3. 障害の経験

- 3. なぜEMCが必要か

- 3.1. CEマークなしではヨーロッパでの販売は不可

- 3.2. 世界各国はEMC規制強化の方向

- 3.3. すべての電子機器が対象

- 4. EMC規格について

- 4.1. 世界の規格

- 4.2. 【例】当社製「シグナルアナライザ MSA500シリーズ」

- 4.3. CISPRとEN規格

- 5. 電波の性質と計算

- 5.1. 単位について

- 5.1.1. 【1】振り幅の単位

- 5.1.2. 【2】dBとは

- 5.2. 電波の空間伝搬損失

- 5.3. 近傍界と遠方界

- 5.4. 電界強度について

- 5.5. レッスンの回答

- 5.5.1. レッスン1の回答

- 5.5.2. レッスン2の回答

- 5.5.3. レッスン3の回答

- 5.5.4. レッスン4の回答

- 5.5.5. レッスン5の回答

- 5.6. 実験1.電波の空間伝搬損失

- 6. EMCの測定方法

- 6.1. EMI測定

- 6.2. 実験2.機器から出る放射性妨害ノイズ測定

- 6.3. EMS測定

- 7. 製品紹介

EMCとは何か

言葉の説明

- イミュニティ(Immunity):免疫性

- エミッション( Emission ):放射

EMC規制の始まり

始まり

1950年頃、無線と無線放送に対する規制 → ラジオへの雑音混入

相互干渉

- 周波数が同じ → 目的毎に使用周波数帯規定( ラジオ・テレビ・携帯電話・船舶無線・警察無線・・・)

- 近くの機器のパワーが以上に大きい → 目的毎に出力パワー規定、イミュニティの向上

- 近くの機器の電源を経由してノイズ混入 → 伝導性妨害ノイズ規制

- 近くの機器から空中へ飛び出した電磁波が混入 → 放射性妨害ノイズ規制

障害の経験

- オートバイのエンジン音がラジオに混入

- 掃除機を使ったらテレビ画面にチラツキ

- 航空機内では携帯電話・PCの使用不可

- トラックの違法アンプにより自動車のCPUに穴が開いた

- 北陸で運転中にラジオを聞いていたら平壌放送が入ってきた

なぜEMCが必要か

CEマークなしではヨーロッパでの販売は不可

製品の安全・品質など規制統一に関する指令を「ニューアプローチ指令」と呼びますが、 この指令の要求事項を満たした印として「CE」マークを製品に貼り付けます。

電子機器では指令の中心を成すものは「EMC指令」です。

ヨーロッパのEU加盟諸国では、CEマークのない製品は販売できません。

世界各国はEMC規制強化の方向

世界各国は、EMCに関するいろいろな規制を行っています。規格の中心はCISPR規格(国際無線障害特別委員会、通称シスプル)です。

日本はVCCI規格(情報処理装置等電波障害自主規制協議会)で規制しています。

パソコンなど、ますます規制は強化されます。

すべての電子機器が対象

工業・科学・医療用高周波装置、自動車、モーターボート、点火式エンジン、家電製品、電動工具、電気照明機器、情報技術装置、車載受信機などあらゆる電気に関する機器が対象です。

EMC規格について

世界の規格

EMC規格と言っても、1つに統一されている訳ではない。しかし、中心はIEC、CISPR(シスプル)、EN → この3つの内容はほぼ同じ

| 規格の種類 | 規格名称 |

|---|---|

| 国際規格 | IEC(国際電気標準会議)、CISPR (国際無線障害特別委員会) |

| 地域規格 | EN(欧州)、AS/NZS (オセアニア) など |

| 国家規格 | FCC(米国)、JIS(日本)、KN(韓国)、GOST(ロシア)、DIN(ドイツ)など |

| 団体規格 | VCCI(日本)、VDE(ドイツ)、各工業規格など |

| 社内規格 | 各メーカー独自の社内規格 |

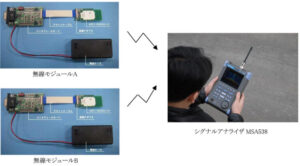

【例】当社製「シグナルアナライザ MSA500シリーズ」

EMC:MC指令2004/108/ECに適合

→CEマーキングに於けるEMCに関する要求事項

- IEC/EN61326-2-1:2012

→EMC防護されていない用途のための感度試験及び計測機器の試験構成,運転条件及び性能基準 - CISPRPub11Group1,classA

→上記の中でエミッションの基本規格(ここでは記載されていないが、イミュニティでは IEC61000-4-3(放射),IEC61000)

CISPRとEN規格

世界で最も標準的な規格は CISPR(シスプル)

| 基本規格 | ||

|---|---|---|

| CISPR16-1 | 無線妨害波及び、イミュニティの測定装置と測定法の仕様 Part1:無線妨害波及びイミュニティの測定装置 | ○ |

| 製品規格 | ||

| CISPR11 | 工業・科学・医療用高周波装置の妨害特性の許容値及び測定法 | ○ |

| CISPR12 | 自動車、モータボート及び点火式エンジン装置の妨害特性の許容値及び測定法 | × |

| CISPR13 | 音声及びテレビジョン受信機並びに付属装置の妨害特性の許容値及び測定法 | △ |

| CISPR14-1 | 家庭用電気モータ及び電熱機器、電動工具、類似機器の妨害特性の許容値及び測定法 | △ |

| CISPR14-2 | 家庭用機器、電動工具、類似機器のイミュニティ特性の許容値及び測定法 | × |

| CISPR15 | 電気照明機器及び類似機器の妨害特性のイミュニティの限度値及び測定法 | × |

| CISPR20 | 音声及びテレビジョン受信機並びに付属装置のイミュニティの限度値及び測定法 | × |

| CISPR22 | 情報技術装置の妨害特性の許容値及び測定法 | ○ |

| CISPR24 | 情報技術装置のイミュニティの限度値及び測定法 | × |

| CISPR25 | 車載受信機の保護のための妨害特性の許容値及び測定法 | △ |

| 欧州規格 | 対応CISPR規格 | |

|---|---|---|

| EN55011 | CISPR11 | ○ |

| EN55012 | CISPR12 | × |

| EN55013 | CISPR13 | △ |

| EN55014 | CISPR14 | △ |

| EN55015 | CISPR15 | × |

| EN55020 | CISPR20 | ○ |

※欧州規格とCISPRはほぼ同じ内容です。

| 規格 | 内容 | |

|---|---|---|

| Part15 | 放送受信機やコンピュータなどを含むさまざまな高周波利用機器の不要 電磁波の規定 | ○ |

| Part18 | 工業・科学・医療機器に関する規定 | △ |

| CISPR16-1 およびCISPR22を引用 | ○ |

- ○印:標準対応、△印:特注対応、×印:対応せず

- CISPR12 は大型機器用の規格ですので対象外です。

- CISPR14-2、15、20、24はイミュニティ( EMS 試験)規格ですので対象外です。

電波の性質と計算

単位について

【1】振り幅の単位

| 単位 | 定義 | Vrmsへの変換 |

|---|---|---|

| Vms | サイン波の場合、ピーク電圧Vpの1/√2 | Vrms=Vp/√2 |

| dBm | 0dBm=1mW | 50Ω系の時、V0dBm2/50=103∴V0dBm=223.6mVrms |

| dBμ | 0dBμ=1μW | 50Ω系の時、V0dBμ2/50=106∴V0dBμ=7.07mVrms |

| dBV | 0dBV=1Vrms | |

| dBmV | 0dBmV=1mVrms | |

| dBμV | 0dBμV=1μVrms |

レッスン1

- 2Vp-pサイン波=?Vrms

- -20dBm=?Vrms

- +20dBμ=?Vrms

- 0.5Vrms=?dBV

- 10mVrms=?dBmV

- +10dBμV=?μVrms

【2】dBとは

dBとは単位(絶対量)ではなく、相対的な比率を表す。

電圧比=20log(V2/V1)、電力比10log(P2/P1)

| 倍率(比) | 電圧(比) | 電力比 |

|---|---|---|

| 1倍 | 0dB | 0dB |

| 2倍(1/2倍) | 6dB(-6dB) | 3dB(-3dB) |

| 10倍(1/10倍) | 20dB(-20dB) | 10dB(-10dB) |

| 100倍(1/100倍) | 40dB(-20dB) | 20dB(-20dB) |

レッスン2

入力/出力インピーダンス50Ω、電圧利得20dBのアンプに出力インピーダンス50Ωの信号発生器から-20dBmのサイン波を入力しました。

アンプ出力を50Ωで終端したとき出力は何Vp-pか。

電波の空間伝搬損失

電波は距離が遠くなるほど、また周波数が高くなるほど弱くなります。

伝搬損失$$L=\frac{λ}{4πD}\quad[L=20log\frac{λ}{4πD}(dB)]$$ $$ \begin{cases} λ&:\text{波長、}v=fλ(v=3×10^8m/s) \\ D&:\text{距離(m)} \end{cases} $$

例.ETCの電波 $$ \begin{cases} f=5.8GHz→λ=(3×10^8)/(5.8×10^9)=0.0517(m) \\ D=3(m) \end{cases} $$ $$ L=20log{(0.0517)/(4π×3)}\\ \quad=-57.3(dB)$$

レッスン3

λが大きい程、つまりfが小さい程、空間伝搬損失は少なくなります。

ではなぜ、携帯電話やETCあるいは無線LANは低周波の伝送波を使っていないのでしょうか。

近傍界と遠方界

- 近傍界:$$ \frac{λ}{4πD}>\frac{1}{2}\text{または}\left(\frac{D}{λ}<\frac{1}{2π}\right) $$

- 遠方界:$$ \frac{λ}{4πD}<\frac{1}{2}\text{または}\left(\frac{D}{λ}>\frac{1}{2π}\right) $$

→伝搬損失の式は遠方界で成立

レッスン4

$$ \begin{cases} f=5.8MHz \ D=3m \end{cases} $$ この時の空間伝搬損失は何dBで、D/λはいくらか。また、この2つの計算結果から何が言えるか。

電界強度について

電界強度とは電波の強さを示すもので、単位は次の2種類あります。

(1)V/m(あるいはdBμV/m) $$ \begin{eqnarray} \left\{ \begin{array}{l} 電界強度 E(V/m)=\frac{\sqrt{}30G_tP_t}{D}\\ 受信アンテナ出力電力 Pr(w)=\frac{E^2}{120π} \frac{λ^2}{※4π} \end{array} \right. \end{eqnarray} $$

※D:距離(m)、Gt:送信アンテナ絶対利得(倍)、Pt:送信給電点電力(W)

Gr(λ:波長(m)、Gr:受信アンテナ絶対利得(倍))

また、上記2式から $$ Pr=\left(\frac{λ}{4πD}\right)^2(GrGr)Pt(w) $$

電圧に変換すると、 $$ Vr^2=\left(\frac{λ}{4πD}\right)^2(GtGr)[Vt^2](Vrms) \\ \\ ∴Vr=\left(\frac{λ}{4πD}\right)\sqrt{}GtGr・Vt(Vrms) $$

(2)dBmeirp(eirp:等価等方副射電力)

ETCで使用している単位で、これの方が考え易い。

$$ \begin{cases} \text{電界強度} E(dBmeirp)=Pt+Gt+20log\left(\frac{λ}{4πD}\right) \\ \\ \text{受信アンテナ出力電力} Pr(dBm)=E+Gr \\ \text{↑空間伝搬損失} \end{cases} $$

上記2式より、 $$ Pr=Pt+20log\left(\frac{λ}{4πD}\right)+Gt+Gr(dBm) $$

電圧に換算すると $$ ∴Vr=\left(\frac{λ}{4πD}\right)\sqrt{}Gt'Gr'・Vt(Vrms)@Gr'、Gr':倍 $$

V/mとdBmeirpは同じになる

レッスン5

1GHzの携帯電話において、下記条件の時基地局は何km毎に設定すればよいか。

| 項目 | 基地局 | 移動局 |

|---|---|---|

| 給電点電力 | +20dBm | +10dBm |

| 受信感度 | -85dBm | -70dBm |

| アンテナ利得 | +10dBi | +2dBi |

レッスンの回答

レッスン1の回答

| レッスン | 回答 |

|---|---|

| 2Vp-pサイン波=?Vrms | 2Vp-p→1Vp ∴1√2=0.707Vrms |

| -20dBm=?Vrms | 0dBm=223.6mVrms→これの-20dB、つまり1/10 ∴-20dBm=22.36mVrms |

| +20dBμ=?Vrms | 0dBμ=7.07mVrms→これの+20dB、つまり10倍 ∴+20dBμ=70.7mVrms |

| 0.5Vrms=?dBV | 1Vrms=0dBV→これの1/2、つまり-6dB ∴0.5Vrms=-6dBV |

| 10mVrms=?dBmV | 1mVrms=0dBmV→これの10倍、つまり+20dB ∴10mVrms=+20dBmV |

| +10dBμV=?μVrms | 0dBμV=1μVrms→これの+10dB、つまり3.16倍 ∴+10dBμV=3.16rms |

レッスン2の回答

レッスン3の回答

- アンテナが大きくなり移動局には不向き

- データ伝送レートの高速化

- 周波数資産の枯渇

- 空いている高周波帯への利用が移っている

- 例:無線LAN2.4GHz帯→5GHz帯

レッスン4の回答

$λ=51.7m$ $$ \begin{align} ∴L&=20log 51.7/(4π×3) \\ &=+2.7dB \end{align} $$

一方、$D/λ=0.058$

空間で信号が増幅することは有り得ない。D/λが、0.058ということは近傍界。したがって、近傍界では空間伝搬損失の式は成り立たないことが分かる。

レッスン5の回答

- ダウンリンク

- アップリンク

短い距離で決まるのでダウンリンクの3km。よって隣の基地局までは2倍の6km。

実際には、マージンとハンドオーバーを考慮してこれより短くなる。

実験1.電波の空間伝搬損失

$$ \text{空間伝搬損失} L=\frac{λ}{4πD} \\ \\ f=900MHz→λ=0.333m(ν=fλ:ν=3×10^8m/s) \\ $$ $$ ∴L = \begin{cases} 0.0265(-34.5dB)&@D=1m \\ 0.0133(-37.5dB)&@D=2m \end{cases} $$

| (SAの受信レベル) | = | (SGの出力レベル) | + | (M401のアンテナゲイン) | + | (空間伝搬損失) | + | (M401のアンテナゲイン) |

| -10dBm | +2.1dBi | L | +2.1dBi |

$$ ∴SAの受信レベル=\begin{cases}-37.3dBm@D=1m \\ -43.3dBm@D=2m \end{cases} $$

また、距離が2倍になればレベルは1/2(-6dB)となりこともわかる。

EMCの測定方法

EMI測定

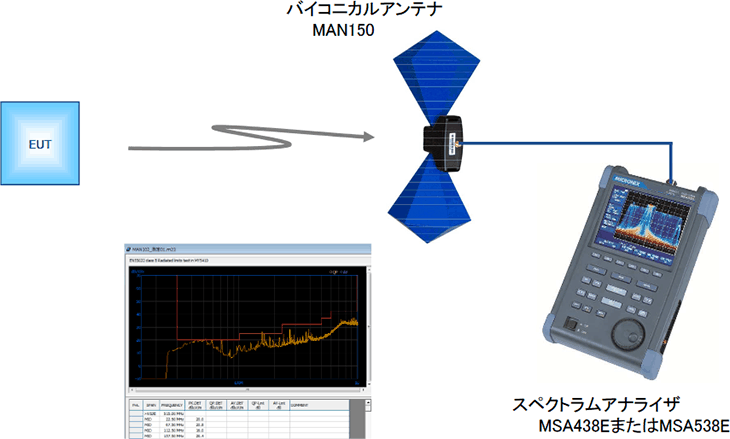

実験2.機器から出る放射性妨害ノイズ測定

EMS測定

製品紹介

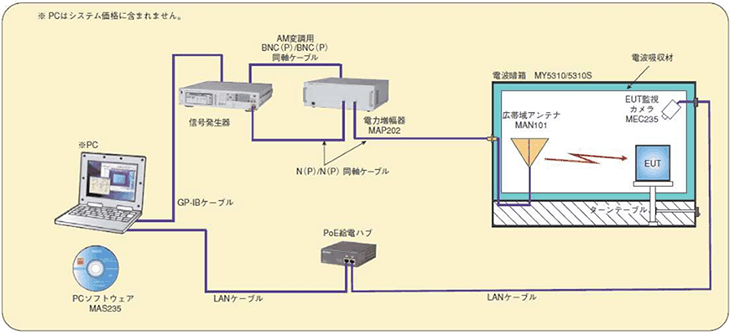

EMC試験システム

正規EMC本試験の前にEMC試験システムを使ってデバック評価。マイクロニクスでは正式試験の回数をできるだけ少なくし開発コストを削減するためにEMC試験システムを提案します。

お気軽にお問い合わせください

見積もりが欲しい、電波暗箱をカスタマイズしたい、製品の修理がしたい。

どんな小さなこともお気軽にお問い合わせください。

(営業時間:8:30~17:30)